Rundlinge entstanden im 12. Jahrhundert im Rahmen des hochmittelalterlichen Landesausbaus entlang der deutsch-slawischen Kontaktzone von der Ostsee bis Prag. Es sind planmäßig angelegte kleine Siedlungen nach einheitlichem Muster.

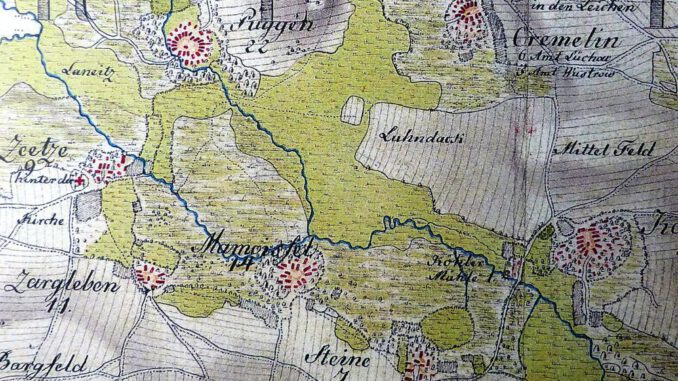

Im Wendland liegen diese Rundlinge abseits der Hauptverkehrswege, oft nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

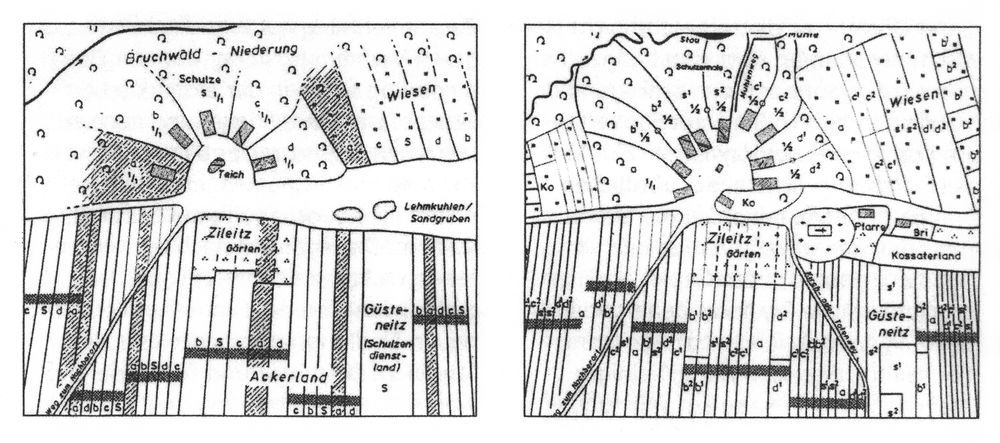

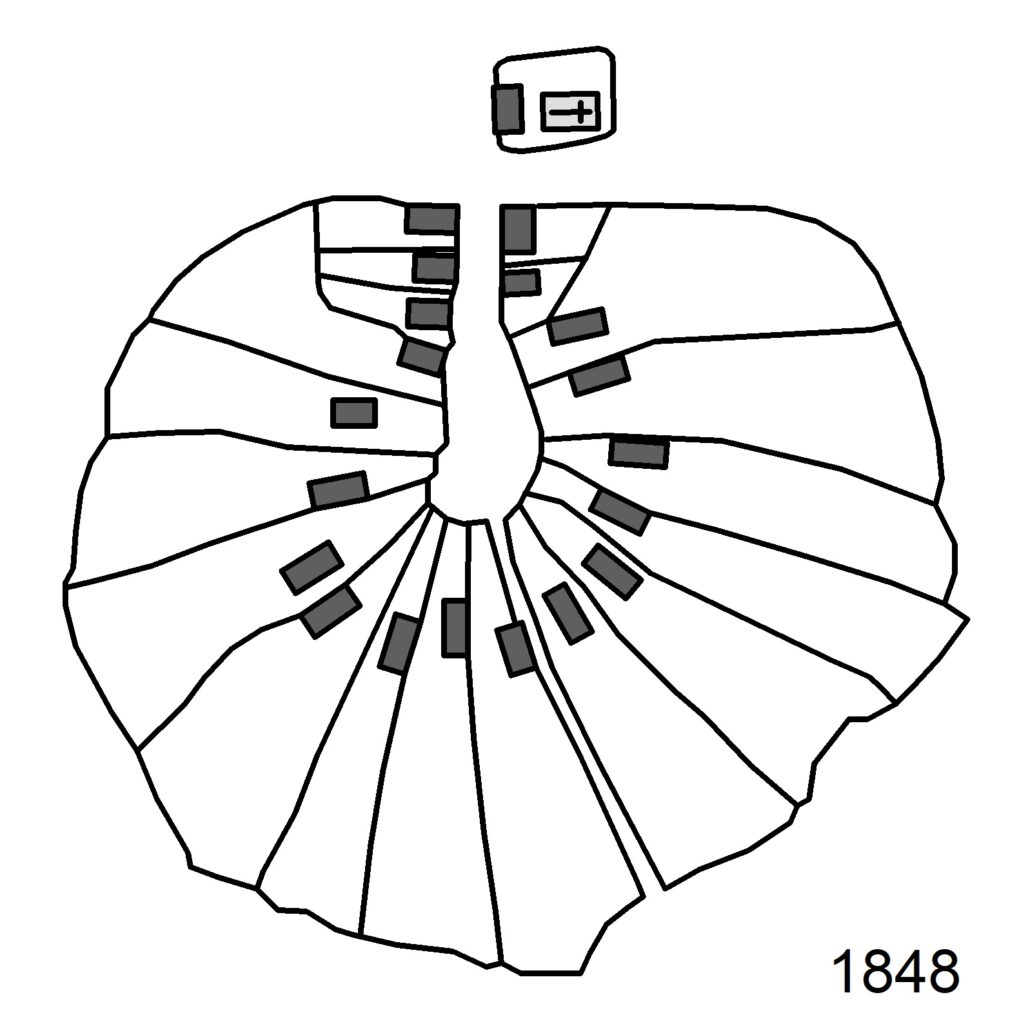

Die Hofanlagen in den Rundlingen sind keilförmig um einen Dorfinnenraum angelegt und bildeten ein offenes Hufeisen. Der einzige Ortszugang in das offene Hufeisen ist auf das höher gelegene Ackerland ausgerichtet. Dieses war in so viele Parzellen aufgeteilt, wie sich Höfe im Dorf befanden. Jeder Bauer erhielt eine Hufe Land und wurde als „Hufner“ bezeichnet. Die Hufe galt als Maß einer für das Leben ausreichenden Wirtschaftsfläche. Sie war jedoch abhängig von der Bodenqualität unterschiedlich groß.

Inmitten der Dorfrunde gegenüber dem Eingang lag der Erb-Schulzenhof. Der Schulz war von der Obrigkeit eingesetzt und erhielt für seine Funktion als Dorfvorsteher zusätzliches Land.

Später, bei wachsenden Einwohnerzahlen, wurden an den Dorfeingängen Kleinbauernstellen (Kossater) angesiedelt und die Hofstellen wurden geteilt, so dass die Rundlinge ihre heute geschlossene Form erhielten. Die gleiche Teilung wie bei den Hofstellen erfolgte auch in der Ackerflur.

Typ Lermgow – die etwas anderen Rundlinge im Wedland

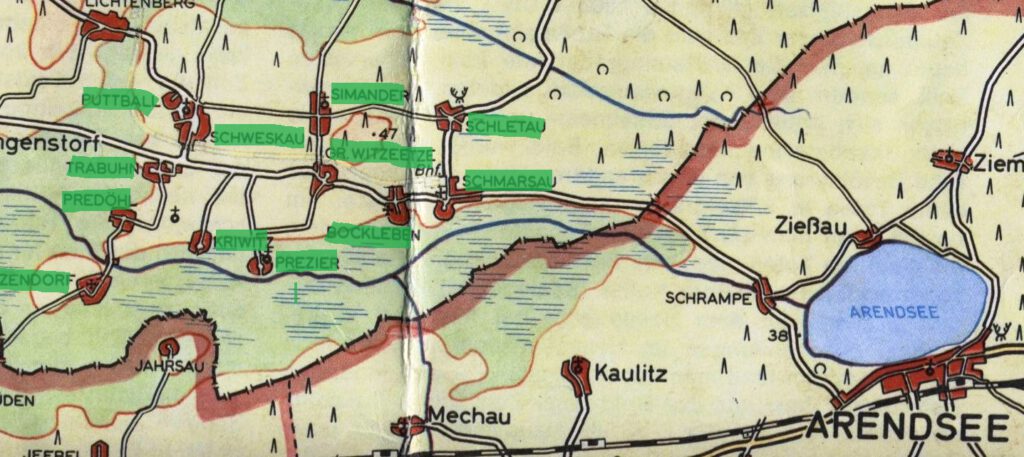

Im Grundsatz ähnlich, aber dennoch etwas anders sind zwölf Rundlinge im Lemgow. Bis auf die Rundlinge Großwitzeetze und Simander (heute ein Straßendorf) liegen auch hier die Rundlinge etwa auf einer Höhenlinie von 20 NN am Saum einer Geestinsel. Großwitzeetze und Simander liegen über 30 NN. Das war möglich, weil beide Orte eine Quelle hatten, die sie mit Wasser versorgte.

Anders als im Niederen Drawehn liegen die Haupthäuser im Lemgow aber weiter zurück auf den Hofstellen und haben zum Dorfplatz ein sog. Vorhaupt oder Vorgarten, heute in der Regel durch einen Zaun oder durch Mauern zum Dorfplatz abgeschlossen.

Der Dorfschulzenhof hatte im Lemgow kein Schulzenland, dafür von Anfang an eine Doppel- oder sogar Dreifachhufe! Und aufgrund der Lage im Feuchtgebiet hinter den Dörfern gab es kaum Hofwälder, dafür aber ein Recht auf Nutzung vorhandener Waldflächen.

Ein weiterer Unterschied: wie auf der Verkoppelungskarte von Prezier zu sehen, gibt es zwar eine Kapelle vor dem Rundling. Aber alle 12 Rundlinge gehören zusammen zur Hohen Kirche, die auf einem freien Feld zwischen den Lemgow-Rundlingen steht. Ursprünglich hatte jeder Rundling in diesem Gebiet eine Kapelle. Heute gibt es oft nur noch einen hölzernen Glockenturm.